In Non-Profit-Organisationen (NPO) ist Partizipation ein Schlüsselkonzept für erfolgreiche Organisationsentwicklung. Im Teilvorhaben ROOTS erforschen wir, wie digitale Transformationsprozesse in NPO partizipativ, wertorientiert und nachhaltig gestaltet werden können.

Doch was genau bedeutet Partizipation, wie unterscheidet sie sich von Pseudopartizipation, und warum ist sie für NPO so wichtig? Dieser Blogpost beantwortet diese Fragen und zeigt praxisnahe Wege zur Umsetzung echter Partizipation.

Was ist Partizipation?

Beteiligung, Teilhabe, Mitbestimmung – es gibt viele Begriffe, die sich synonym zu Partizipation verwenden lassen. Sie alle beschreiben ein Grundprinzip demokratischer Gesellschaften – die Mitbestimmung als aktive Form der Teilhabe in sozialen Gemeinschaften. Die Komplexität von Partizipation zeigt sich bereits in ihren verschiedenen Formen. In der Partizipationsforschung (vgl. Heller et al. 1998) wird betont, dass Beteiligung sowohl direkt als auch indirekt erfolgen kann und in unterschiedlichen Intensitäten auftritt. Zentral ist dabei, dass Menschen ihre Kompetenzen, Ideen, Meinungen, Vorstellungen in Organisationsprozesse einbringen können und Zugang zu relevanten Informationen und Entscheidungen haben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die konkrete Einflussnahme und der formale Rahmen (Straßburger/Rieger 2014): Echte Partizipation geht über bloße Beteiligung hinaus und setzt tatsächlichen Einfluss auf Entscheidungsergebnisse voraus. Für gelingende Partizipation braucht es transparente Regelungen, die klar definieren, wie Entscheidungen gefällt werden und wie weit das Recht auf Mitbestimmung reicht.

Pseudopartizipation - Wenn Beteiligung nur vorgetäuscht wird

Die Abgrenzung zwischen echter Einflussnahme und bloßer Schein-Partizipation ist eine zentrale Herausforderung. In der Fachliteratur (vgl. Oser/Biedermann 2006; Heller et al. 1998) werden Taktiken, die den Eindruck von Beteiligung erwecken, tatsächliche Einflussnahme aber verhindern, als „Pseudopartizipation“ bezeichnet. Dieses Phänomen führt häufig zu Enttäuschung, Frustration und letztlich zum Rückzug der Beteiligten.

Zwei Aspekte sind für echte Partizipation besonders wichtig (vgl. Oser/Biedermann 2006):

- Freiwilligkeit: Echte Partizipation kann sich nur freiwillig vollziehen. Erzwungene Beteiligung widerspricht dem Grundgedanken der Selbstbestimmung.

- Verantwortungsübernahme: An Entscheidungsprozessen können nur diejenigen sinnvoll teilnehmen, die bereit sind, Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen und über das nötige Wissen dieser verfügen oder es sich aneignen. Fehlt die Kompetenz, mögliche Folgen partizipativer Entscheidungen zu verantworten oder abzuschätzen, handelt es sich um Pseudopartizipation – der Wille der Beteiligten bleibt dann wirkungslos.

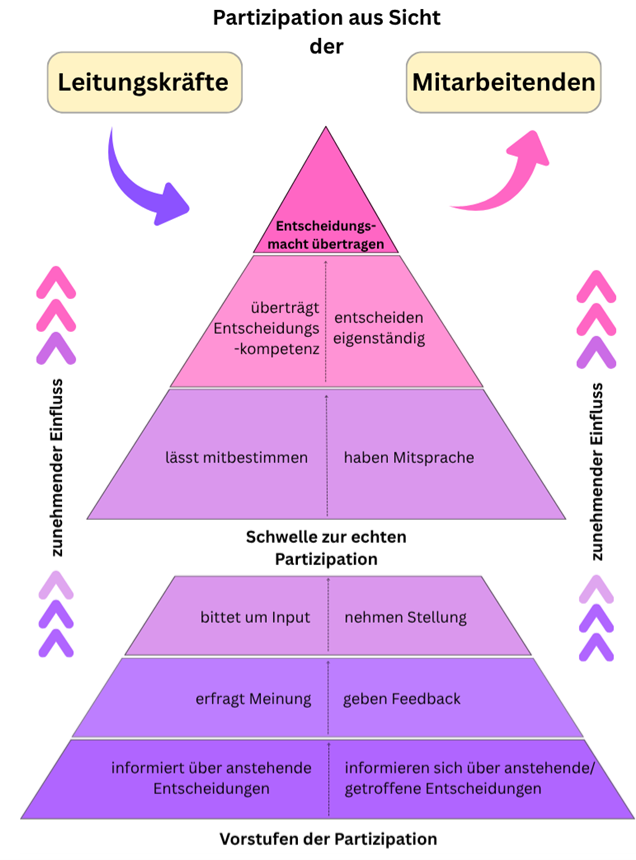

Modell zur Beschreibung von Partizipation

Die Partizipationspyramide von Straßburger/Rieger (2014) bietet einen strukturierten Rahmen zur Analyse und Gestaltung von Beteiligungsprozessen. Sie unterscheidet präzise zwischen „Vorstufen der Partizipation“ und echten „Stufen der Partizipation“. Die Vorstufen stellen wichtige Schritte der Beteiligung dar, garantieren jedoch noch keinen tatsächlichen Einfluss auf das Entscheidungsergebnis. Erst auf den echten Stufen der Partizipation ist Mitwirkung und Einflussnahme in unterschiedlichem Ausmaß gegeben.

Ein besonderer Mehrwert dieses Modells liegt in der Unterscheidung zwischen der institutionell-professionellen Perspektive und der Perspektive der Teilnehmenden – ein für NPO mit ihren vielfältigen Stakeholdern besonders relevanter Aspekt.

Warum braucht es also Partizipation in NPO?

Partizipation ist für NPO aus mehreren Gründen vorteilhaft (vgl. Heller et al. 1998):

- Wertorientierte Organisationskultur: Partizipative Prozesse stärken die Identifikation mit den Organisationswerten und fördern eine Kultur des gemeinsamen Engagements.

- Vielfalt der Perspektiven: Die komplexe Arbeit von NPO profitiert von unterschiedlichen Blickwinkeln – sowohl von Mitarbeitenden und Führungskräften als auch von Ehrenamtlichen, Zielgruppen und Begünstigten sowie weiteren Stakeholdern.

- Nachhaltigkeit statt Widerstand: Partizipativ gestaltete Veränderungen stoßen auf höhere Akzeptanz und Engagement.

- Motivation und Engagement: Echte Partizipation fördert Empowerment und damit die intrinsische Motivation, sich für die gemeinsamen Ziele einzusetzen.

Von der Theorie zur Praxis: Partizipation in NPO umsetzen

In NPO mit ihren wertorientierten und menschzentrierten Arbeitsweisen ist Partizipation ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Organisationsentwicklung. Sie macht den Unterschied zwischen aufgezwungenen Veränderungen und nachhaltigem Wandel. Der Weg zu echter Partizipation bedeutet für NPO konkret (vgl. Klingsporn 2020a, 2020b):

- Zeit und Raum für Beteiligung bewusst schaffen.

- Transparente Informationen bereitstellen, damit alle Beteiligten wissen, worum es geht.

- Wissen und Kompetenzen gezielt aufbauen, damit Beteiligte informierte Entscheidungen treffen und eigene Ideen wirksam umsetzen können.

- Mitarbeitende gezielt empowern und befähigen, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an Veränderungsprozessen mitzuwirken.

- Ein klares Beteiligungsversprechen und -vorhaben formulieren, das Rollen und Einflussmöglichkeiten der Beteiligten im Entscheidungsprozesse offenlegt und den Mehrwert herausstellt.

- Beteiligung als durchgängigen Prozess gestalten, der früh beginnt, kontinuierlich begleitet wird und bis zur Umsetzung reicht.

Auch digitale Partizipationsformate eignen sich für NPO (vgl. Liquid Democracy e.V. o.J.): Vorteile digitaler Beteiligung sind insbesondere die Orts- und Zeitunabhängigkeit sowie die Kosteneffizienz. Mithilfe digitaler Tools können Beteiligungsprozesse flexibel gestaltet werden: Die Dokumentation der Entscheidungsfindung schafft Transparenz und Vertrauen und macht den Prozess nachvollziehbar. Die in ROOTS entwickelte Partizipationsplattform beispielsweise ermöglicht es NPO, Beteiligungsprozesse digital zu gestalten – von der Ideensammlung bis zur gemeinsamen Entscheidungsfindung.

Partizipation braucht bewusste Entscheidungen, Ressourcen und Strukturen, um wirksam zu werden. Nur so kann sie ihr volles Potential als Motor für nachhaltige, menschzentrierte und erfolgreiche Organisationsentwicklung entfalten.

Autorin: Isabell Maue

Literatur

Heller, F., Pusic, E., Strauss, G., Wilpert, B. (1998). Organizational Participation: Myth and Reality. Vereinigtes Königreich: OUP Oxford.

Klingsporn, C. (2020a, 16. Januar). 6 Gründe für digitale Beteiligung. D3 – so geht digital. Abgerufen am 26. Juni 2025, https://so-geht-digital.de/6-gruende-fuer-digitale-beteiligung/

Klingsporn, C. (2020b, 11. Februar). 6 Grundsätze guter Onlinebeteiligung. D3 – so geht digital. Abgerufen am 26. Juni 2025, https://so-geht-digital.de/6-grundsaetze-guter-onlinebeteiligung/

Liquid Democracy e.V. (o.J.): Online-Beteiligung: Vorteile, Herausforderungen und ein Blick in die Zukunft. https://liqd.net/de/about/online-beteiligung-vorteile-herausforderungen-und-zukunft/

Oser, Fritz; Biedermann, Horst (2006): Partizipation – ein Begriff, der ein Meister der Verwirrung ist. In: Carsten Quesel und Fritz Oser (Hg.): Die Mühen der Freiheit. Probleme und Chancen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Zürich, Chur: Rüegger, S. 17–37.

Straßburger, G. & Rieger, J. (2014): Partizipation kompakt: Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe. (2014). Deutschland: Beltz Juventa.

Zum Weiterlesen

Scholl, Wolfgang (2007): Grundkonzepte der Organisation. In: Lehrbuch der Organisationspsychologie (Edition: 4), S. 515–556.

Weber, Susanne Maria (2013): Organisation und Partizipation. Beiträge der Kommission Organisationspädagogik. Wiesbaden: Springer VS (Organisation und Pädagogik, Bd. 13).